Parution insolite

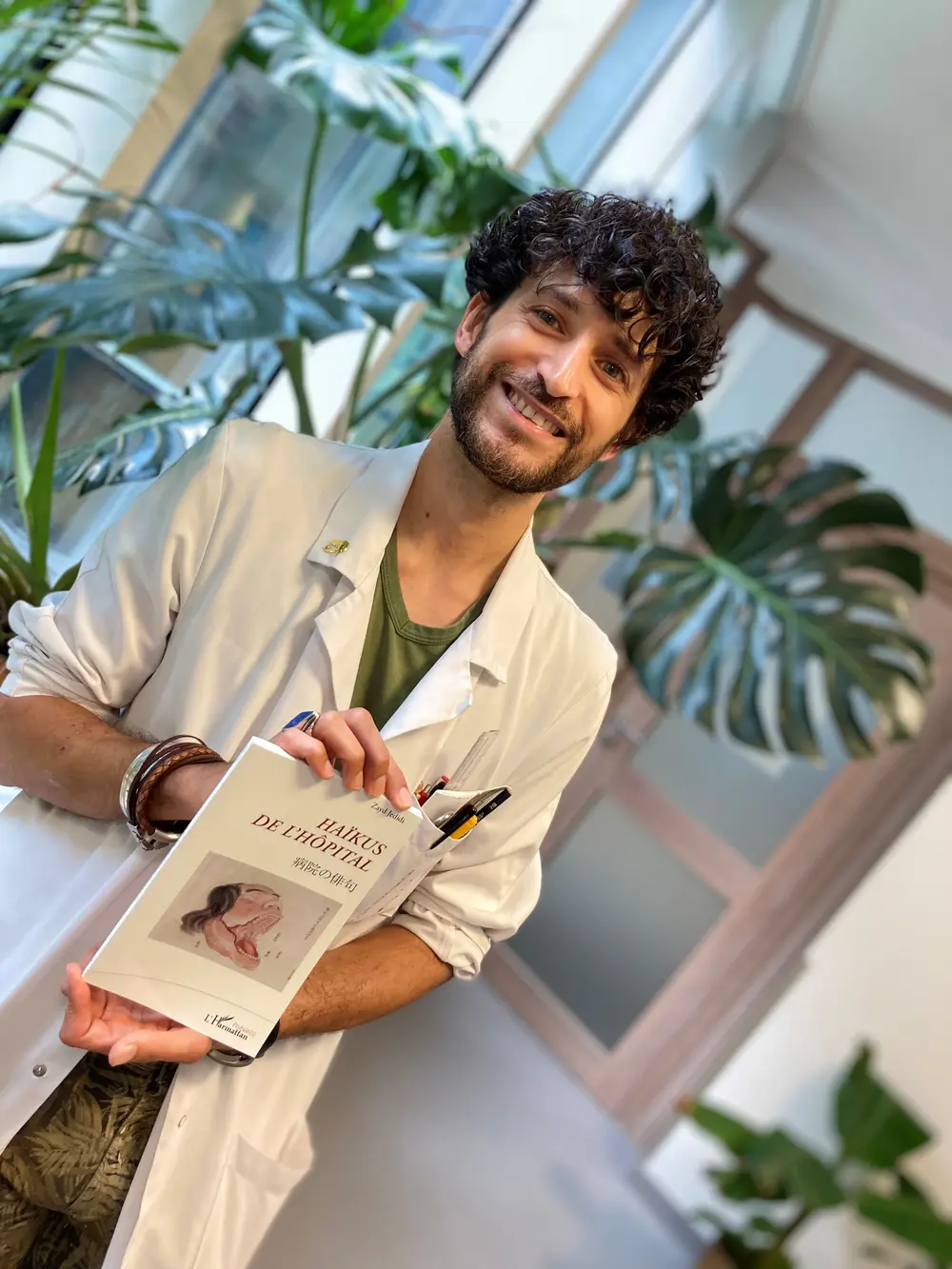

Zayd Jedidi, le neurologue qui conjugue ses tours de salle en haïkus bouleversants

Juillet 2025 - Féru de poésie nippone, passionné par les langues et l'écriture dont celle des hiéroglyphes, le Dr Zayd Jedidi, spécialisé en neurogénétique et coordinateur wallon pour la convention Huntington à l'hôpital du Valdor à Liège, publie un recueil de haïkus délicats, tels d'émouvants mini-portraits de ses patients, rencontrés notamment lors de ses tours de salle.

Cécile Vrayenne

L’hôpital liégeois du Valdor (Isosl), spécialisé en neurologie et revalidation et situé à quelques encâblures du cœur historique de la Cité ardente, abrite un duo médical étonnant : des frères jumeaux médecins, tous deux neurologues.

Côté cour, le Dr Haroun Jedidi, spécialiste de la mémoire et des troubles cognitifs tels que l’anosognosie, est également directeur médical de l'hôpital du Valdor.

Côté jardin, le Dr Zayd Jedidi – « l’aîné car né le second », sourit-il avec un brin d’espièglerie – est, lui, spécialisé en neurogénétique, maladies rares et mouvements anormaux. Il est aussi l’un des deux coordinateurs, en Région wallonne, pour la convention Inami pour les patients atteints de la maladie de Huntington.

Mais Zayd est aussi poète à ses heures. C’est à ce titre qu’il vient de sortir un livre de haïkus... dédiés à la vie à l’hôpital ! Voilà qui ne court pas les rues (pas même au Japon, sans doute…). Rencontre avec ce neurologue chantre du langage, dans toutes les langues, âgé d’à peine 40 ans mais qui semble avoir déjà vécu plusieurs existences.

Le fils spirituel de Gustave Moonen et d'Indiana Jones

Il se serait bien vu en fac’ d’histoire, option archéologie. Mais cela, c’était avant. Avant de se dire que s’il pouvait s’intéresser à l’histoire en dilettante, la médecine, elle, pourrait difficilement n’être qu’un hobby. Il s’est donc inscrit en faculté de médecine à l’ULiège.

Mais un nouveau choix cornélien se pose en fin de cursus pour ce curieux de nature, au cerveau insatiable: vers quelle spécialité médicale s’orienter ? Pourquoi pas la médecine interne, pour son éventail clinique ? « Pendant mon parcours, je me suis rendu compte que les patients qui m'interpellaient le plus relevaient toujours de la neurologie », se souvient le Dr Zayd Jedidi. « Mon maître (le Pr Gustave Moonen, NdlR), m'a alors dit : "En neuro, tu feras beaucoup de médecine interne. Mais en médecine interne, tu ne feras pas beaucoup de neurologie !" Il avait raison et je n'ai absolument jamais regretté d’avoir choisi la neurologie ! »

Quoi de plus logique, en fin de compte, pour un esprit aussi inextinguible ? « J’ai toujours admiré la complexité du cerveau : son organisation, le fait qu’il soit ‘’bien rangé’’ (sourire). Et donc le cerveau m'a toujours fasciné », poursuit-il avec alacrité. « La neurologie est une spécialité extrêmement clinique, qui requiert une écoute attentive du patient, mais aussi de connaître son contexte de vie, son histoire. C’est indispensable pour poser un bon diagnostic. »

Engagé au Valdor depuis bientôt dix ans, le Dr Jedidi a conservé une partie de ses activités au CHU de Liège, pour la neurogénétique, notamment, avec sa consœur la Dre Bulk.

Épris de poésie japonaise

L’autre amour de sa vie, à côté des neurones, ce sont les livres. Mais d’où vient donc cette passion pour la littérature ? « Mes parents nous ont toujours énormément lus des histoires quand nous étions petits. Nous adorions lire, et on nous offrait beaucoup de livres. Mais on s'est toujours intéressés à plein de choses. À l’école primaire (partageant la même classe, comme beaucoup de jumeaux, NdlR), on adorait - comme beaucoup d'enfants - les dinosaures. On en faisait des exposés, les autres élèves nous appelaient ‘’les professeurs dinosaures’’ ! », rigole-t-il.

L’autre amour de sa vie, à côté des neurones, ce sont les livres. Mais d’où vient donc cette passion pour la littérature ? « Mes parents nous ont toujours énormément lus des histoires quand nous étions petits. Nous adorions lire, et on nous offrait beaucoup de livres. Mais on s'est toujours intéressés à plein de choses. À l’école primaire (partageant la même classe, comme beaucoup de jumeaux, NdlR), on adorait - comme beaucoup d'enfants - les dinosaures. On en faisait des exposés, les autres élèves nous appelaient ‘’les professeurs dinosaures’’ ! », rigole-t-il.

Chez Zayd, ce goût pour la lecture se double d’une inclination pour la poésie : « Ma grand-mère avait une grande bibliothèque, très bien organisée, et riche de poésie. Plus le temps a passé, plus j'ai appris à en apprécier les formes courtes, la poésie percutante. Mais j'aime aussi apprendre les langues étrangères ! En ce moment, j'apprends le japonais », glisse-t-il, nous amenant droit sur le sujet du jour : la publication de son recueil de haïkus. Connaître le japonais pour rédiger des haïkus semble d’une logique crasse. « C’est une belle fenêtre sur la manière dont pensent les personnes qui parlent cette langue, pour en approcher plus facilement la nature », confirme-t-il. « Le haïku a un côté très percutant et en même temps, un peu flou. La langue japonaise traduit très bien cela. C'est une langue un peu ambiguë, le contexte est important car il permet d’interpréter les choses de différentes façons. C’est très chouette ! » Un apprentissage en autodidacte, le chevet des patients ne lui laissant pas le temps d’aller en cours.

La langue, miroir des facultés cognitives

Avant le japonais, dans la vie de ce neurologue polyglotte, il y a bien sûr eu l’anglais, mais aussi un peu d’espagnol et d’italien, et le russe – « bien pratique avec les patients de l’Est, ça les met en confiance ». Zayd Jedidi comprend, écrit et parle un peu l’arabe classique, aussi. Et il a étudié les… hiéroglyphes.

« J'adore les langues, je les trouve extrêmement riches et en lien direct avec la pensée. Or la pensée, c'est de la neurologie », assène-t-il. Il a consacré sa thèse de doctorat au langage, plus précisément sur la manière dont le cerveau analyse le langage quand il est perçu de manière subliminale. Zayd Jedidi a pu démontrer que ce traitement est aussi élaboré que le traitement à l’état conscient.

Estime-t-il que si la langue s’appauvrit, la pensée décline aussi ? « Exactement. On n'a plus les mots pour dire ce qu'on ressent et quand on ne peut plus s'exprimer, on n'est plus tout à fait soi-même… Une étude remarquable s’est penchée sur les lettres de motivation de séminaristes américains vers l’âge de 20-25 ans, puis leur état cognitif à 75 ans : il y a une corrélation entre la richesse sémantique à 25 ans et l'état cognitif à 75 ans. Plus leur langage était riche et châtié, moins ils ont perdu de facultés. »

La beauté émoussée du temps qui passe

Un peu étrangement, c’est la médecine qui l’a mené vers le haïku. « J'étais plutôt un amateur de haïkus classiques – les grands maîtres comme Issa, Bashō... J’en lisais beaucoup, j'aimais cette forme poétique et le concept du ‘wabi-sabi’, qui célèbre le merveilleux dans l'ordinaire. » Si, littéralement, ce terme nippon signifie « triste et usé », au sens figuré, il traduit un attachement pour l’impermanence, l'évanescence et l’imperfection, « un objet simple mais qui a beaucoup servi, tel un vieux bol ou une maison dont la peinture s'écaille », illustre notre interlocuteur. Une nostalgie un peu heureuse, qui consiste à voir la beauté dans l’œuvre du temps et l'usure des choses humbles, dépouillées. « J’aime cet esprit: voir le merveilleux, même dans des choses cassées, tristes ou ordinaires. »

Un peu étrangement, c’est la médecine qui l’a mené vers le haïku. « J'étais plutôt un amateur de haïkus classiques – les grands maîtres comme Issa, Bashō... J’en lisais beaucoup, j'aimais cette forme poétique et le concept du ‘wabi-sabi’, qui célèbre le merveilleux dans l'ordinaire. » Si, littéralement, ce terme nippon signifie « triste et usé », au sens figuré, il traduit un attachement pour l’impermanence, l'évanescence et l’imperfection, « un objet simple mais qui a beaucoup servi, tel un vieux bol ou une maison dont la peinture s'écaille », illustre notre interlocuteur. Une nostalgie un peu heureuse, qui consiste à voir la beauté dans l’œuvre du temps et l'usure des choses humbles, dépouillées. « J’aime cet esprit: voir le merveilleux, même dans des choses cassées, tristes ou ordinaires. »

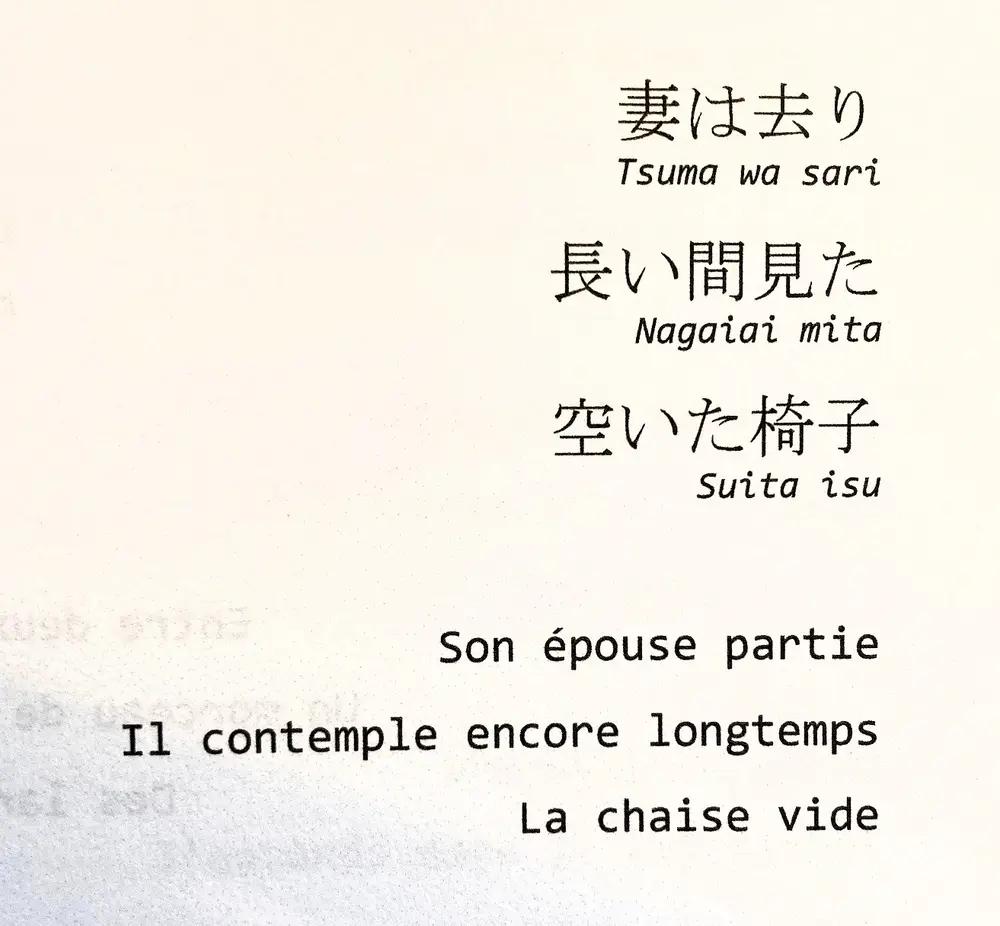

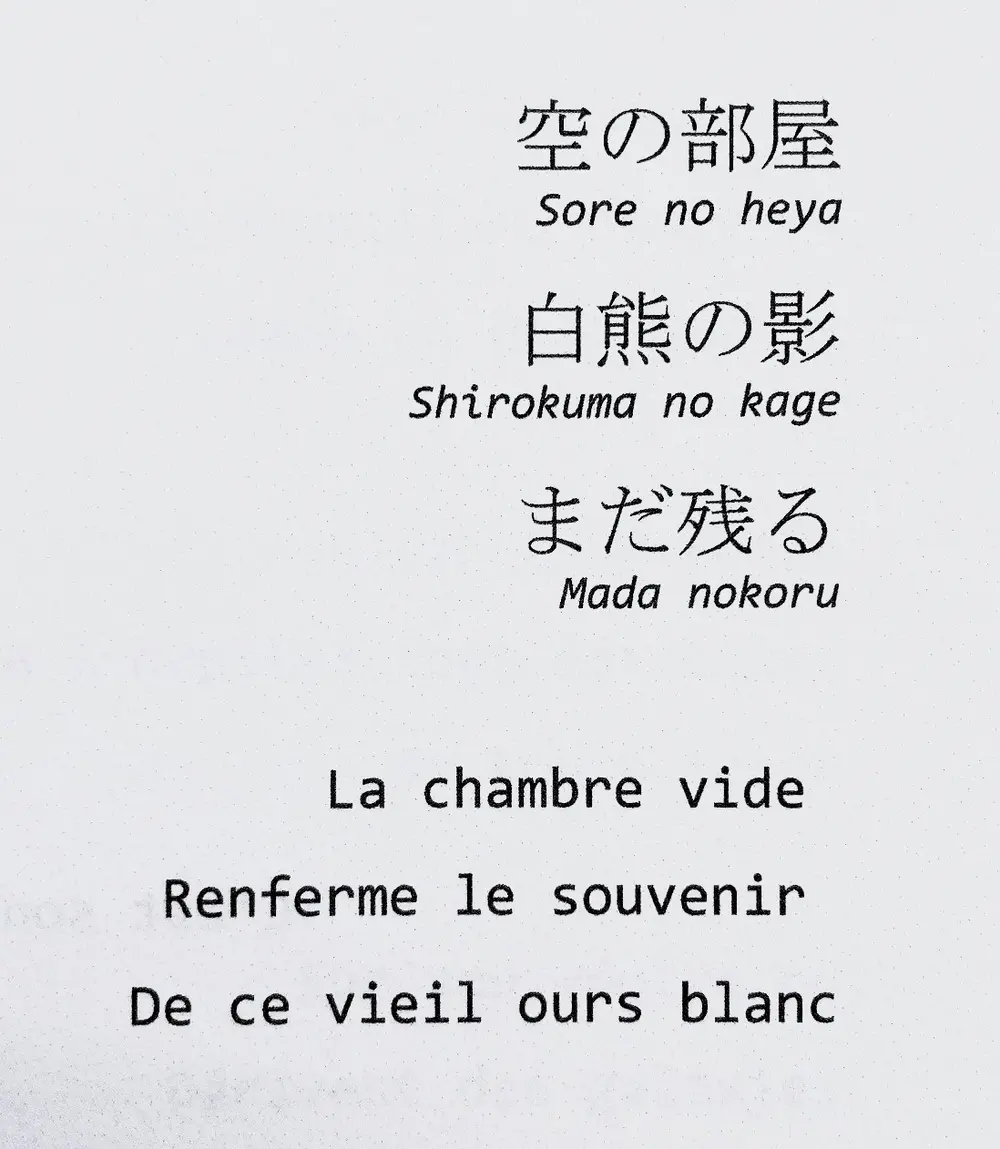

Jusque dans les yeux de ses patients souvent gériatriques ? Le haïku s’est imposé à lui sans faire de bruit, au chevet des malades. « Lors de tours de salle, quand j’étais encore assistant, en voyant les patients j'ai commencé à mettre des haïkus dans leur dossier plutôt que des phrases, notamment pour leur note d'évolution. Ça me plaisait et ça amusait les collègues (sourire). Le haïku est très visuel, c'est la cristallisation d'un moment, il relève de l'instantané même s’il peut inviter à une réflexion plus large. » C’est ainsi qu’une ribambelle de haïkus virevoltent désormais dans les dossiers patients du CHU de Liège et du Valdor. Essaimant un chouïa de poésie au cœur de l’hôpital.

Le même éditeur que Herman Van Rompuy

Le déclic d’une future publication émane d’une collègue qui encourage le jeune médecin à conserver ses œuvres. « Comme nous travaillons à la salle 230, je me suis dit que j’allais écrire 230 haïkus ! », pouffe Zayd en jetant un coup d’œil complice à sa fameuse collègue.

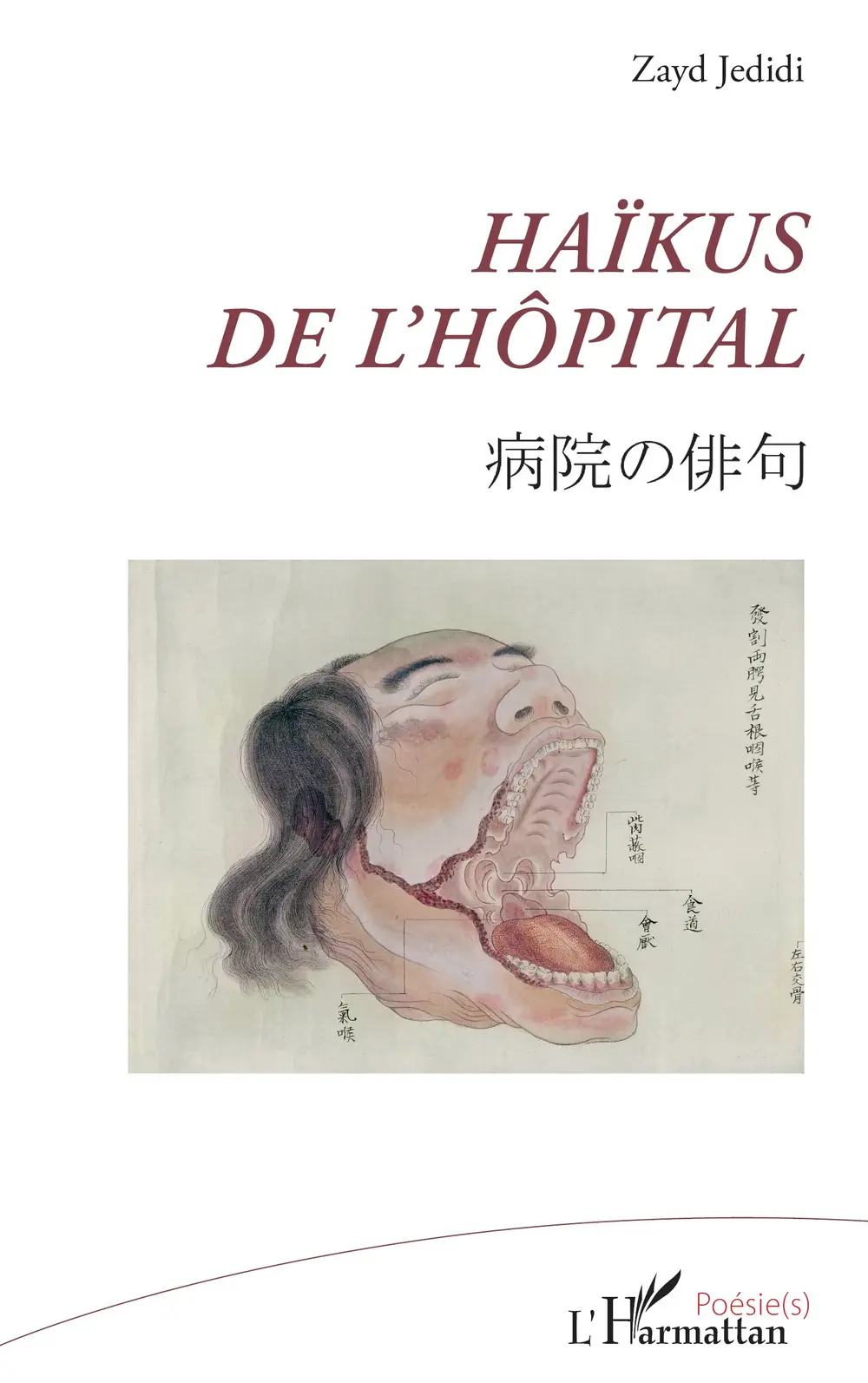

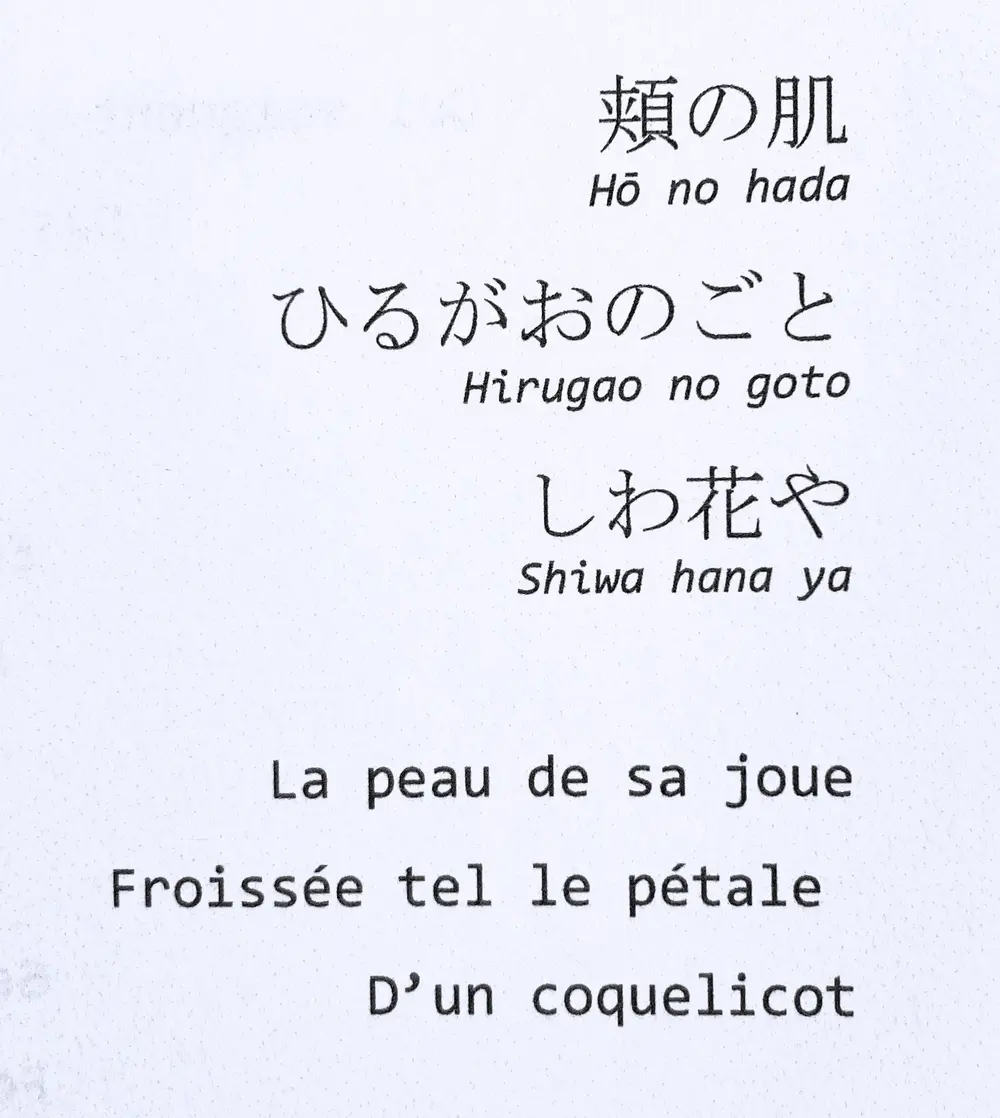

Quand le compte fut bon (voire un peu plus), il a sélectionné les 230 meilleurs -essentiellement des cas neurologiques (on ne se refait pas) - et réalisé un petit recueil qu’il a, timidement, soumis à deux trois personnes. D’excellents retours l’ont convaincu de soumettre son travail à un éditeur. « Connaissant la collection ‘poésie’ étoffée des éditions L’Harmattan et sachant que Herman Van Rompuy y avait publié ses propres haïkus, je me suis lancé et j’ai rapidement reçu un retour positif », raconte le Dr Jedidi. « Ils m’en ont demandé davantage pour avoir plus de pages, j’en ai profité pour traduire les premiers haïkus de chaque chapitre en japonais pour avoir un croisement des cultures. » (aka perfectionniste en diable).

La plupart des haïkus du livre - classés en autant de chapitre qu’une année ne compte de saisons, plus quelques « inclassables » - sont directement liés à l’expérience clinique : « Ils partent d'une situation concrète que l’on vit ou traverse », détaille le médecin, « on ne peut pas décider d’écrire un haïku sans rapport avec le ‘ici et maintenant’. » Et de se remémorer une petite patiente aphasique, qui lui avait inspiré ceci : « Ses yeux étonnés, couverture défaite, elle ne dira rien », dont l’énoncé suffit à raviver le souvenir. « Les haïkus de l'hôpital sont faits pendant le tour de salle, pas à la maison ni le lendemain matin. Ils naissent de l’instant, on ne peut pas les réchauffer ».

Un hommage aux collègues et aux patients

Comment ce grand pudique vit-il la sortie de son 'bébé' littéraire ? « C’est émouvant… », confie-t-il d’emblée, « mais je suis très heureux car c'est une façon de partager mon quotidien, ma vision des soins et de la médecine, mais aussi de mettre en valeur le travail de mes collègues à l'hôpital. Je crois que nous avons besoin de ce genre de regard, de démarche, dans la bienveillance, parce que nous vivons dans un monde très dur où l’on ne prend plus le temps de voir toutes ces petites choses qui sont belles. Prendre le temps de s'émouvoir, de s'émerveiller, de partager ces moments-là, ça crée du lien et de la beauté. » Effectivement, en trois lignes, le neurologue suspend le temps fragile des chairs en souffrance pour trouer le silence et distiller une touche de magie, qui vient éclairer une chambre, qui dans son fauteuil, qui cloué dans son lit, dressant autant de mini-tableaux hospitaliers que l’on imagine sans peine, à l’instar de cette patiente: « Avec tendresse - Elle berce un nouveau-né - Qui n’existe pas ».

Comment ce grand pudique vit-il la sortie de son 'bébé' littéraire ? « C’est émouvant… », confie-t-il d’emblée, « mais je suis très heureux car c'est une façon de partager mon quotidien, ma vision des soins et de la médecine, mais aussi de mettre en valeur le travail de mes collègues à l'hôpital. Je crois que nous avons besoin de ce genre de regard, de démarche, dans la bienveillance, parce que nous vivons dans un monde très dur où l’on ne prend plus le temps de voir toutes ces petites choses qui sont belles. Prendre le temps de s'émouvoir, de s'émerveiller, de partager ces moments-là, ça crée du lien et de la beauté. » Effectivement, en trois lignes, le neurologue suspend le temps fragile des chairs en souffrance pour trouer le silence et distiller une touche de magie, qui vient éclairer une chambre, qui dans son fauteuil, qui cloué dans son lit, dressant autant de mini-tableaux hospitaliers que l’on imagine sans peine, à l’instar de cette patiente: « Avec tendresse - Elle berce un nouveau-né - Qui n’existe pas ».

Et le médecin de poursuivre : « Je suis extrêmement secret, je ne me dévoile pas volontiers... Quand on écrit un livre, on en dévoile toujours un peu plus que ce que l'on voudrait. Mais ça vaut la peine car ce sont beaucoup de beaux moments. Et c’est aussi une manière de mettre en valeur le courage des patients, leur résilience, ainsi que la bienveillance des soignants. »

Laisser des interstices où l’humanité peut encore s’engouffrer, chasser le chagrin du soin minuté pour valoriser l’attention authentique. Rendre du sens au soin et faire en sorte que souffrance et maladie en aient également pour que le patient trouve une trajectoire à appréhender, pour en faire quelque chose, et ainsi y trouver, peut-être, un peu d’apaisement.

« La médecine, c'est l'histoire d'un gars qui ne va pas bien, qui va trouver un autre gars, qui en a un peu quelque chose à faire. Cette écoute, cette empathie et cette envie d'aider font qu’il y a encore des moments d'échange, d'humanité, de chaleur, entre les soignants et les patients, mais aussi entre les patients eux-mêmes. Et ça, c'est très beau quand on voit les patients qui s'entraident, se rendent visite, s'encouragent », conclut notre neurologue poète, qui nourrit déjà de futurs desseins : rédiger des haïkus en… hiéroglyphes.

Zayd Jedidi. Haïkus de l’hôpital. L’Harmattan. À commander en ligne chez l’éditeur (13 euros), mais aussi sur Amazon, Fnac...

Le haïku pour les nuls Le haïku, késako ? C’est un poème court, d'origine japonaise, dérivé de formes anciennes jadis plus longues. Sa caractéristique est d'être structuré en vers assez courts : 5-7-5.

Le haïku, késako ? C’est un poème court, d'origine japonaise, dérivé de formes anciennes jadis plus longues. Sa caractéristique est d'être structuré en vers assez courts : 5-7-5.

Le japonais n'est pas une langue syllabique mais bien moraïque, le ‘mora’ étant une unité phonétique. Les mots étant souvent plus longs en langue française, le français a transposé le concept en 5-7-5 syllabes (exemple tiré du recueil du Dr Jedidi : « La peau de sa joue - Froissée tel le pétale - D'un coquelicot »). Riche, cette contrainte du carcan « 5-7-5 » permet d'être inventif et percutant.

« Le haïku est à la fois une image, un moment, une émotion et une réflexion. C’est très philosophique, avec une forme qui a énormément d'impact », souligne notre amoureux du haïku.